Cultura & Spettacoli

Tutto è vanità... Addio agli antichi fasti

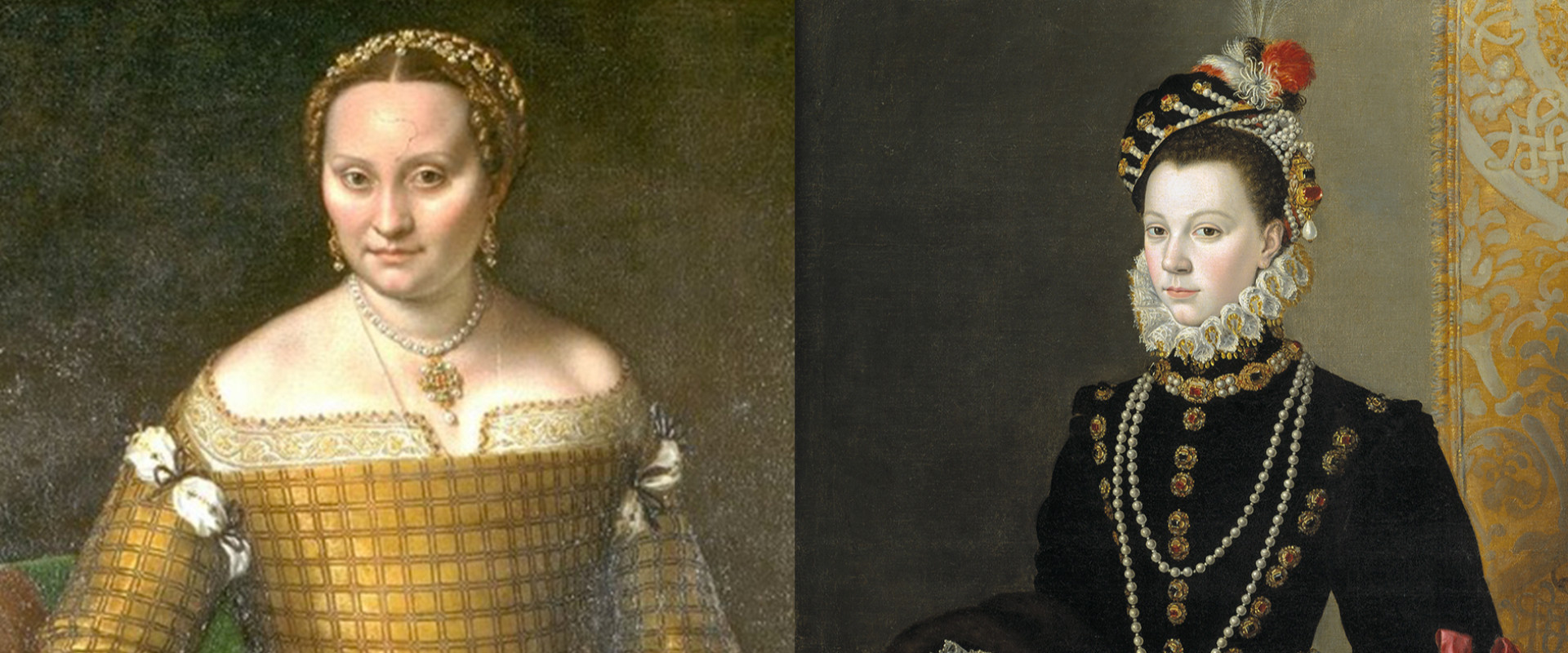

Le donne ritratte da Sofonisba Anguissola

Leggi suntuarie: nel Trecento, il proposito di limitare l’eccesso di sfarzo però non produsse evidentemente i risultati sperati, tanto che due secoli dopo si resero necessarie nuove disposizioni

In questo periodo dell’anno nel quale le cronache riferiscono con grande evidenza le sfilate di moda milanesi e parigine, mi sono chiesta se l’attenzione, magari eccessiva, ad abiti e ornamenti sia un fenomeno tipico della società moderna o non abbia invece radici più antiche. La consultazione delle fonti documentarie mi ha portato a constatare come essa sia stata già nel Medioevo tanto viva da rendere necessario disciplinare la tendenza al lusso in modo coercitivo da parte delle autorità preposte.

A Cremona già nel secolo XIII gli amministratori avvertirono l’urgenza di emanare precise e dettagliate regole riguardanti proprio il modo di vestire e di ornarsi, evidentemente consapevoli dell’esistenza di un problema sia sociale che economico. Le regole rientrano nel complesso delle leggi suntuarie, termine che già dall’etimologia, dal latino sumptus, spesa dispendiosa, richiama i fasti ben noti dell’antica epoca romana. Certo i tempi erano ben diversi, e indiscutibilmente una certa rozzezza aveva caratterizzato il modus vivendi altomedievale anche delle classi agiate, che avevano però continuato a distinguersi per una pretesa ricercatezza di stili di vita. Già nel 1300 la Gabella Magna aveva stabilito una serie di provvisioni super ornamentis et vestibus hominum et mulierum, poi inserite negli Statuta populi, concentrandosi in particolare sulle bottoniere, che caratterizzavano l’abbigliamento ricercato del tempo. Al loro riguardo la Gabella consentì che si potessero portare fino a cinquanta bottoni d’argento, o in alternativa di corallo, solo su zupas, ossia giubbe, a condizione che essi non superassero un peso determinato. Il bottone, dunque, come unico ornamento consentito, insieme a una piccola striscia di seta, di valore stabilito, che poteva ornare i mantelli sia di uomini che di donne.

LE DONNE E IL DESIDERIO

DI APPARIRE

Gli Statuti comunali del 1388 registrano anche a Cremona la presenza di uno sfarzo eccessivo nell’abbigliamento, nei banchetti e nelle cerimonie (battesimi, nozze, funerali), tale da costituire una fonte di pericolo per la vita sociale. La Rubrica statutaria (che riporterò in traduzione italiana per facilitare la lettura del complesso linguaggio giuridico) denuncia già nell’incipit la motivazione dei provvedimenti, ossia il fatto che sono state fatte molte e intollerabili spese per le inclinazioni e i desideri delle mogli, e delle donne che bramano portare abiti aggraziati e sontuosi, caricati con oro, perle, argento, e altri ornamenti, più di quanto esiga la dignità, e i mezzi loro, e dei loro mariti … a motivo delle quali [spese] molto spesso rimasero ridotti allo stremo...

LEGGI IL SERVIZIO COMPLETO SULL’EDIZIONE DI MONDO PADANO IN EDICOLA FINO AL 6 NOVEMBRE OPPURE ABBONANDOTI SU WWW.MONDOPADANO.IT

Emanuela Zanesi